こんにちは!

土日すいどう?のジョンです。

今回は、「ねじの種類と接続方法」についてお伝えします。

普段は水道屋として働いています。

このブログでは「水回りを快適に!」をコンセプトに、情報をお届けしています。

この記事を読むと、以下のメリットがあります。

- 間違った結び方をしないで、漏水のリスクを減らせる

- 無駄な部材を買わなくて済むので、余計な出費を抑えられる

- DIYの幅が広くなり、単水栓など自分で交換できるようになる

- メンテナンスやちょっとした修繕をできるようになる

といったメリットがあるので、ぜひ最後まで読んで少しでも「水回りを快適に!」してもらえたら嬉しいです!

ねじの種類

水周りをDIYする際、どうやって接続すればいいかわからないことがあると思います。

まずはねじの種類を把握しましょう。

水回りでよく使われる ねじ4種類

管用平行ねじ(G)

Gねじでよく使われているものはフレキなどです。

Gおねじ+Gめねじ or PJおねじ+Gめねじ

の組み合わせが可能です。

パッキンによる接続になります。

管用テーパーねじ(R・Rc)

管用テーパーねじでよく使われているのは、写真左のメッキ管など配管部分です。

Rおねじ+Rcめねじ or PJおねじ+Rcめねじ or Rおねじ+Rpめねじ

の組み合わせが可能です。

シールテープやシール剤による接続になります。

例外として、写真右のおねじは肉厚なのでGめねじとの接続が可能です。

給水栓用ねじ(PJ)

給水栓用ねじでよく使われているのは、単水栓などです。

PJおねじ+Rcめねじ or PJおねじ+Rpめねじ or PJおねじ+Gめねじ

の組み合わせが可能です。

Rc・Rpめねじはシールテープやシール剤による接続。

Gめねじはパッキンによる接続。

管用平行/テーパーねじ(Rp)

管用平行/テーパーねじでよく使われているのは、水栓などを取り付ける末端部です。

Rおねじ+Rpめねじ or PJおねじ+Rpめねじ

の組み合わせが可能です。

シールテープやシール剤による接続になります。

組合せ早見表

それぞれの組み合わせをまとめたのが以下です。

| めねじ/おねじ | テーパーおねじ(R) | 平行おねじ(G) | 給水栓用ねじ(PJ) |

|---|---|---|---|

| テーパーめねじ(Rc) | ◯ | × | ◯ |

| 平行めねじ(G) | × | ◯ | ◯ |

| 平行/テーパーめねじ(Rp) | ◯ | × | ◯ |

事例

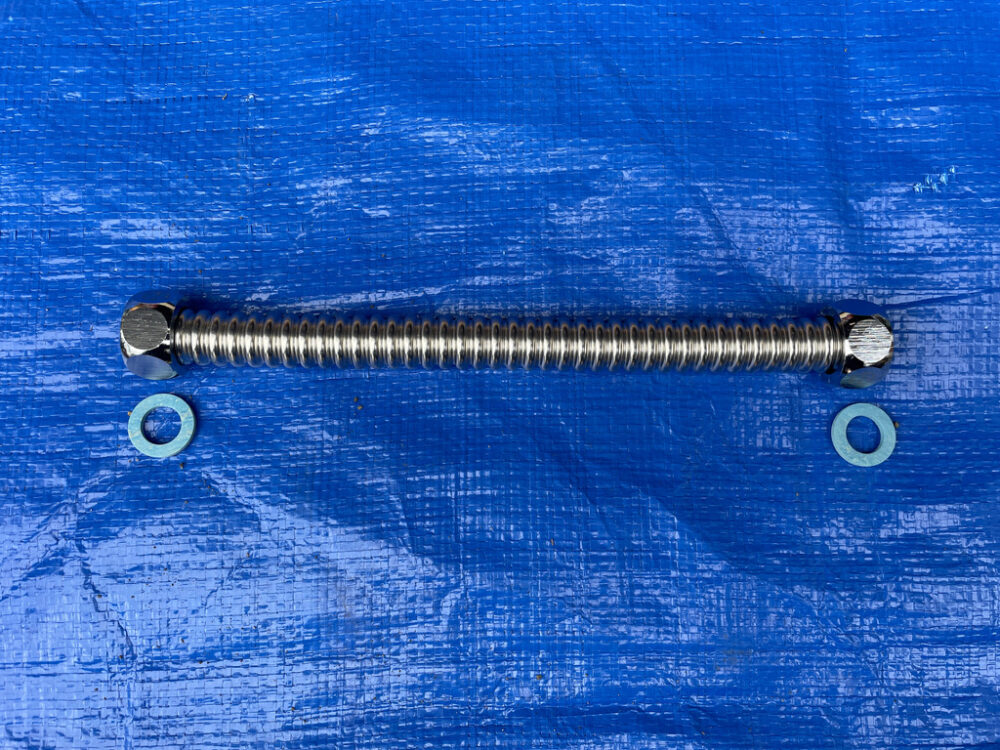

上記の写真はよくある組み合わせです。

たまにフレキ管の結びをシールテープでやっているのを見かけますが、間違いです。

正くは、パッキンによる接続です。

上記の写真は、PJおねじに対するRp・Rcめねじの違いです。

Rpは根元まで綺麗に納まるのに対して、Rcは隙間ができます。

Rcの場合は、隙間を埋めるのに座金を使うと綺麗に納めることができます。

RおねじとGめねじを接続したい場合、上記の写真のようにツギタシソケットを挟む方法があります。

ツギタシソケットの取り付けには、12mm六角レンチが必要です。

またメッキ色ツギタシソケットもあるので、見た目を気にする場所はメッキ色にするとスッキリ納まります。

注意点

- サイズについて

- パッキンについて

- シールについて

- 腐食について

- 通水後のチェック

1.サイズについて

サイズを間違えると接続できなかったり、別途部材を用意してお金が余計にかかったりしてしまします。

間違いをなくすためにも、サイズ確認はちゃんとしましょう。

水回りでは、同じサイズを色々な呼び方で言うので間違えないように下の表にまとめてみました。

| ミリ | インチ | 読み方 |

|---|---|---|

| 13 | 1/2 | ヨンブ |

| 20 | 3/4 | ロクブ |

| 25 | 1 | インチ |

| 30 | 1 1/4 | インチクォ |

| 40 | 1 1/2 | インチハン |

| 50 | 2 | ニインチ |

| 75 | 3 | サンインチ |

| 100 | 4 | ヨンインチ |

ヨンブは八分の四、ロクブは八分の六、インチクォはインチクォーターから呼ばれています。

2.パッキンについて

使用箇所によって適切なパッキンを選ぶことが重要です。

- ゴムパッキン:主に水に使用

- ノンアスベストパッキン:耐熱温度が高いので、湯でも使用可能

ノンアスベストは硬い材質のため、取り付ける面が平らでないと漏水の原因になります。

また、ノンアスベストは使用前に水に濡らしてから取り付けましょう。

3.シールについて

シールには主に以下の2種類があります。

- シールテープ:テープを巻きつけて使用

→すぐに通水できる・使用温度の範囲が広い

→巻き方や巻き数に注意が必要

- 塗布型シール剤:刷毛やノズルで塗るタイプ

→初心者向けで扱いやすい

→硬化時間を守らないと漏水のリスクあり

※シールテープとシール剤は併用しないでください。

単独で使用するのが基本です。

4.腐食について

接続するものの材質によっては、錆びて漏水することもあります。

以下は水回りでよく使う金属とそれぞれの錆びやすさです。

| 貴金属 錆びにくい | ステンレス(SUS304) |

| | | | 青銅(砲金) |

| | | | 銅 |

| | | | 黄銅(真鍮) |

| 卑金属 錆びやすい | 鉄 |

異種金属による接続は、電食(電位差による腐食)が発生しやすくなります。

上記の表で離れているほど、卑金属側が腐食しやすくなります。

異種金属同士で結ぶ場合は、電位差が近いもの同士、中間に塩ビ管や樹脂管を経由する、絶縁継ぎ手を挟む、などの方法があります。

接続後、埋設する場合は鉄や真鍮は埋設には向きません。

その他であっても、防食(錆びにくいように専用のテープを巻く)が必要です。

5.通水後のチェック

接続後は、必ず水を流して接続部に漏れがないか確認しましょう。

このひと手間でトラブルを未然に防げます。

まとめ

今回は「ねじの種類と接続方法」についてお伝えしました。

結論

- ねじの種類を確認

- 接続方法(パッキン or シール剤)を選定

- パッキンやシール剤をの種類に注意

- 通水後は必ずチェック

少し専門的な内容でしたが、理解しておくことでDIYの幅がぐっと広がります。

忘れてしまった時はまた記事を見返してくださいね。

ジョンでした。

最後までありがとうございました。

水回りを快適に!